秋意渐浓,情谊更浓。10月14日,由上海安徽经济文化促进会淮北分会组织的“沪淮情意深·畅游新淮北”考察活动在绵绵乡情中圆满落幕。曾在淮北挥洒青春的103名在沪我市退休干部职工重返第二故乡,用脚步丈量城市变迁的脉搏,用深情编织沪淮两地的纽带。这片他们曾经奋斗过的土地,正以崭新的姿态书写新时代的辉煌篇章。

记者王陈陈

从“煤城”到“美城”

——相城绿色转型的诗意蜕变

考察团一行漫步于相山公园的层林尽染,徜徉于百莲百荷的打卡景点,驻足于朔西湖的芦苇摇曳——这些曾经因采煤沉陷而形成的“城市伤疤”,如今已蜕变为淮北人口中的“生态会客厅”。绿树环绕的湖岸、白鹭翩跹的湿地,让老同志们仿佛置身江南水乡。“沉陷区如今美得很!整座城市就像一座大公园,这是淮北人写给大自然的诗。”曾在市商务局工作的杨丽珍抚今追昔,眼眶湿润。

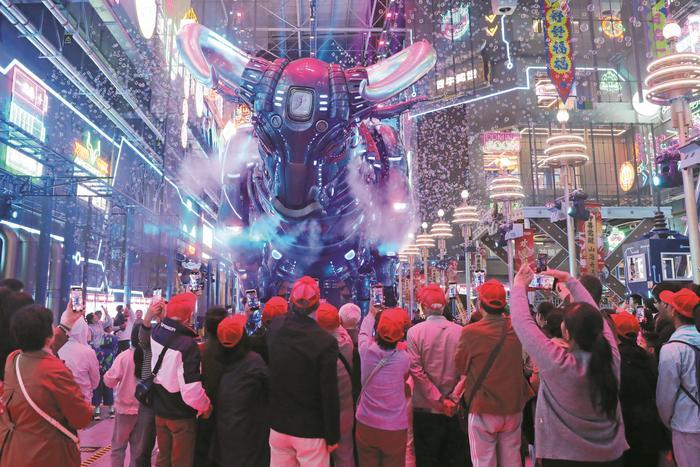

漫步于临涣文昌宫的古朴庭院,驻足于柳孜运河桥梁遗址的沧桑堤岸,老同志们的思绪穿梭千载,与历史深情对谈。走进口子酒文化博览园,他们观摩生产工艺流程,品味“真藏实窖”的岁月醇香;在夔牛天街,欣赏“雷雷”动感表演,感受淮北文旅发展的创新智慧。而当他们步入淮北工业博物馆、淮北市城市展示馆,看到熟悉的煤矿设备与现代化的智能生产线交相辉映时,更深刻体会到这座资源型城市在产业转型中的破茧成蝶。

半生奋斗忆往昔

——老一代建设者的淮北记忆

活动期间,老同志们珍藏的记忆匣子纷纷打开,那些泛黄的岁月与崭新的城市图景交织成歌。

“70年代的淮北,一条主干道贯穿全城,一声喇叭响彻四方。如今高楼林立、高架纵横,全国文明城市的金字招牌熠熠生辉!”曾在粮食局工作的张洪川道出了真挚的感慨。他曾参与粮食托底收购工作,深知每一粒粮食背后的民生温度。

曾就职于市经委的徐梅娟,1971年至1992年在淮北生活,她对物资匮乏年代的记忆尤为深刻:“当年回上海探亲,总要像蚂蚁搬家一样带着花生、麻油、口子酒,连老母鸡都要装在纸箱里捎上火车;返回淮北时,再带回来糖果、饼干、面条、年糕、咖啡。如今淮北商场琳琅满目,再也不用‘千里背货’了!”她笑着说,这座城市的成长,早已超越了物质的丰盈,更是一种从容的气度。

“一列列满载‘乌金’的火车驶向上海等地,为经济发展注入强劲动力。我们当年也在用自己的双手,为淮北建设贡献了上海人的一份力量。”杨丽珍深情地说。

在工业博物馆的纺织展区,曾在纺织一厂工作的薛振兰轻轻抚过熟悉的纺纱机,仿佛回到1976年工厂筹建时的激情岁月。“清花、梳棉、并条……这些生产流程刻进了我的青春。”她动情地说,“尽管三班倒的车间恒温难耐,但正是这份艰苦,铸就了淮北人坚韧的品格。”她祝愿沪淮两地“相亲相爱,资源共享”,话语间满是对第二故乡的殷殷期盼。

情系故土话未来

——沪淮携手共促高质量发展

四天的行程虽短,却让老同志们从“见证者”转变为“传播者”。他们纷纷表示,要将淮北的新貌装进行囊,让更多人体会这座城市的温度与厚度。

“淮北的沉陷区治理是‘绿水青山就是金山银山’的生动实践,口子酒的文化底蕴值得被更多人品味。”曾在焦化厂、陶瓷厂工作的丁元杰坦言,这座“景观化城市”的魅力需要被更多人看见。

在淮北从事教育工作四十载的方弘曦,深情回顾了这座城市将她从一名普通教师培养成为中学校长的历程。她由衷感谢淮北人民的辛勤付出,让这座城市实现了脱胎换骨的变化。“余生我将尽己所能,积极宣传推介淮北”,她坚定地表示。

方弘曦的妹妹方八献此次也随行来到了淮北。她动情地说:“此次行程中,淮北方面给予的贴心关照,让整段旅程始终洋溢着温暖。这份深情厚谊,正是沪淮两地深厚情谊的真切体现。这份情意与温暖,将和沿途的美景一起,永远铭刻在我们心中,成为难以忘怀的珍贵记忆。”

上海安徽经济文化促进会淮北分会顾问,淮北市人大常委会原党组书记、常务副主任张旭表示,将汇聚全体在沪淮北人的强大力量,推动沪淮合作交流迈上新台阶,为淮北高质量发展贡献更多智慧和力量。

秋风送别,情意绵长。老同志们带着淮北的桂花香踏上归途,也将传播第二故乡新貌的使命种子撒向长三角。这场跨越半个世纪的重逢,不仅是一次深情的回眸,更是沪淮两地共同执笔书写的新篇章——以乡情为墨,以发展为纸,续写更多相互成就的春天故事。