编者按

十载砥砺前行,十年春华秋实。

党的十八大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在市委、市政府的坚强领导下,我市广大干部群众踔厉奋发、攻坚克难,不断取得新的进步,创造新的辉煌,经济社会发展和改革创新取得非凡成就。从今日开始,《淮北日报》推出“非凡的成就·淮北这十年”系列报道,全方位、多角度展示10年来淮北经济社会各层面取得的历史性成就和深刻变化,进一步凝聚起奋进新征程、建功新时代的磅礴力量,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

我市倾力打造乡村振兴新美景。

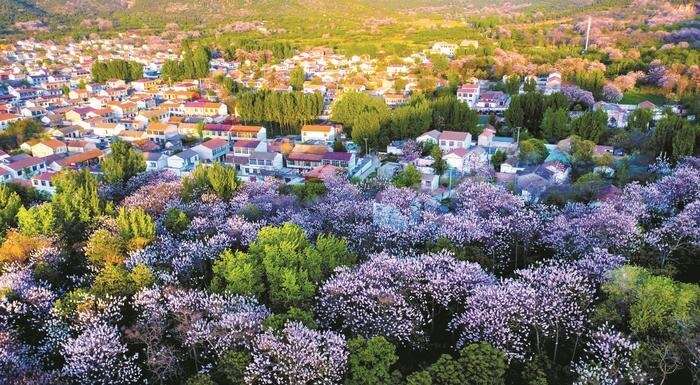

千畴绿景万轴画,满城苍翠碧无尘。俯瞰淮北,从城市到农村,从平原到山间,高低起伏的青翠,错落有致的景观树,“绘”成了一幅壮美的绿色画卷,使得淮北“城在林中、村在景中、房在园中、人在绿中”,绿意盎然,魅力无限。

建市不长历史长,面积不大贡献大,人口不多好人多。党的十八大以来,我市贯彻新发展理念,构建新发展格局,经济社会发展日新月异,开启了全面建设新阶段现代化美好淮北新征程。

回眸10年,2012年,全市地区生产总值为620.5亿元;2018年,地区生产总值首次突破“千亿大关”,达1009.5亿元;2021年,地区生产总值突破1200亿元,达到1223亿元。

回眸10年,2018年,我市三次产业结构为6.5∶45.8∶47.7,第三产业占比首次超过第二产业,产业结构由“二三一”转变为“三二一”。2021年,三次产业结构比例为7.1∶42∶50.9,高质量发展步伐愈加坚实。

创新:一场新与旧的动能转换

转型发展是新常态下加快经济发展方式转变的客观要求,也是资源型地区摆脱资源依赖魔咒、实现经济社会持续健康发展的必然选择。

1960年,因煤而建、缘煤而兴的淮北,和大多数资源型城市一样,建市之初便确立了工业建设的发展方针。在全市人民的积极努力下,接连创下众多全国煤炭战线新纪录,淮北这座崭新的城市,逐渐被人们所熟知。

然而时代在发展、社会在进步、经济在腾飞,特别是当经济发展进入新常态,淮北与其他资源型城市一样,走到了速度变化、结构优化、动力转换的紧要关头。“转型发展”成了淮北躲不开也绕不过去的关键词。早转就主动,晚转就被动,不转就没有出路。

2009年,淮北市被列为第二批资源枯竭型城市。面对资源型城市转型的严峻挑战,淮北市委、市政府以壮士断腕的决心、以掷地有声的实际行动,作出了铿锵有力的回答。

没有创新为动力,转型发展就是无源之水。我市深入实施创新驱动发展战略,建好创新平台、壮大创新主体、集聚创新人才、注重全面创新,加快建设创新型城市。

结构问题是我市转型发展的关键“痛点”,把这一“痛点”疏通了,转型发展就成功了一大半。我市着眼协调优结构,推动传统产业发挥优势、延链补链、对接终端,推动新兴产业扩大规模、培育集群、增加效益,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化品质化提升。

曾经的淮北,产业结构单一,“除了煤电酒,什么都没有”;如今的淮北,产业结构日益优化,“五群十链”百花齐放。

产业是经济建设的核心和城市发展的基础。近年来,我市坚持创新发展,坚定不移调结构转方式促升级,坚持“生态立市、工业强市、产业兴市”理念,全力构建“五群十链”现代产业体系,按照省党代会确定的支持淮北“建设绿色转型发展示范城市、国家重要新型综合能源基地”定位,大力发展新能源产业,经济社会全面绿色转型发展迈出坚实步伐。

位于濉溪经济开发区的美信铝业高精铝板带生产车间一派繁忙生产景象。 摄影记者 高墨翰

2021年5月,市委、市政府谋划出台《淮北市提升重点产业集群和产业链水平实施方案》,梳理提炼了“五群十链”现代产业体系。方案提出,力争到2025年,建成陶铝和铝基高端金属材料、先进高分子结构材料和精细化工、绿色食品和医药健康、高端装备制造、新型建材等5个特色产业集群,形成陶铝新材料、铝基高端金属材料、先进高分子结构材料、绿色食品、医药健康、智能制造装备、纺织服装、锂电池、电子元器件、氢能源等10条相对完整的产业链,整体产业规模达到2000亿元,若干优势产业集群和产业链实现全省乃至长三角地区引领性发展。

值得一提的是,如今的淮北,拥有陶铝新材料和铝基高端金属材料产业基地、先进高分子结构材料产业基地两个安徽省重大新兴产业基地。

2021年,我市“五群十链”产业产值分别占全市规上工业的63%和53.9%,同比分别增长3.7%和7.9%,拉动全市规上工业产值增速2.4个百分点和4.2个百分点。其中,绿色食品和医药健康、新材料和精细化工、高端装备制造3个主导产业累计增加值增长14.5%。

“五群十链”助力淮北转型发展迈出坚实步伐,“高端化、智能化、绿色化”则让传统煤企“旧貌换新颜”。

我市把牢扩大内需这个战略基点,优化服务业发展环境,集聚更多优质资源要素,推动服务业总量提升、结构优化、产业集聚,新增省级服务业集聚区5家,服务业增加值超过800亿元。大力培育研发设计、电子商务、现代物流等生产性服务业,推动商贸流通、文化旅游、健康养老等生活性服务业提质扩容,打造一批特色商业街区,争创国家级文化旅游、体育消费试点城市,进一步提升消费对经济增长拉动力。

市、县(区)财政每年安排不少于1亿元专项资金,加大设施农业、特色产业、品牌培育等方面支持力度。增强综合生产能力,落实藏粮于地、藏粮于技战略,抓住耕地和种子“两个要害”,加强农业基础设施建设和农业科技创新,强化种质资源保护利用,加快建设种业强市。延伸农业产业链条,促进一二三产业融合发展,深化农产品加工业“五个一批”工程,创建国家现代农业产业园和农业现代化示范区,支持濉溪县建设农产品加工强县,力争到2025年全市建成长三角绿色农产品生产加工供应基地20个以上。

协调:一盘城与乡的辉映棋局

千钧将一羽,轻重在平衡。

发展是一个整体、一个系统,需要各方面、各环节、各因素协调联动。坚持协调发展,是让经济行稳致远的法宝,也是实现高质量转型发展的“金钥匙”。

近年来,在市委、市政府的坚强领导下,我市将协调发展放在统筹全局的重要位置,大力践行协调发展理念、创新发展思路、优化发展举措,打好精准脱贫攻坚战、聚力乡村振兴、加快推进新型城镇化步伐,城乡面貌日新月异,物质文明与精神文明花开并蒂,形成短板逐步补齐、福祉不断增进的良好态势,进一步增强了发展的平衡性、可持续性,为推动淮北实现高质量转型发展奠定了坚实基础。

实施区域协调发展战略是新时代国家重大战略之一,是贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的重要组成部分。

在发展定位上突出“全面”,在工作谋划上突出“协调”,在目标追求上突出“致远”。深刻领会协调发展内涵,才能有的放矢、高效高质推进区域协调发展,走出具有淮北特色的资源型经济转型发展新路。

我市从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手,以基础设施一体化、基本公共服务均等化为切入点,不断推动城乡发展转轨,全域推进新型城镇化,加快建设新型智慧城市,大力实施乡村振兴战略,统筹做好各项保障和改善民生工作,让转型发展成果更多更公平地惠及全市人民,让群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。

着力推动规划创新,高标准同步建设东部新城、南部次中心、高铁新区等,每个县区都有1至2个产城融合新城,有效促进人口集聚,全面拉开城市框架。加大城乡基础设施建设投入,对内对外交通全面改善。

我市以实施乡村振兴战略为抓手,紧抓长三角一体化机遇,统筹抓好农业农村各项工作,加快补齐“三农”领域突出短板,发展壮大特色产业,为乡村振兴赋能增色,谱写了农业农村高质量发展的华彩乐章。

科学编制乡村振兴战略规划,统筹抓好美丽乡村、中心村建设和自然村环境整治,农村“三权分置”“三变”改革稳步实施,农村环境“三大革命”深入推进,城乡一体化公交在全省率先实现全覆盖。

近年来,民生投入占财政总支出始终保持在80%以上,民生工程连续十年处于全省第一方阵。持续改造老旧小区,三年改造棚户区14万多套,40多万名群众蜗居变安居,被住建部列为先进典型在全国推广。高质量完成22个贫困村、33885人的脱贫任务,在2018年全省脱贫攻坚工作考核中位居全省第一方阵。

我市农村一、二、三产业融合发展深入推进,持续实施农产品加工业“五个一批”工程,认定新一轮市级以上农业产业化重点龙头企业99家,培育现代农业产业化示范联合体40家,打造小麦、生猪、家禽三大农业全产业链。积极推进“淮优”农产品公共品牌建设,认定100家155个“淮优”农产品。实施休闲农业和乡村旅游精品工程,杜集区南山村分别获评中国美丽休闲乡村、全国乡村旅游重点村,烈山镇等3个镇入选安徽省首批特色旅游名镇,烈山区榴园村等3个村获评省级乡村旅游重点村。深入推进农村电商提质增效和“互联网+”农产品出村进城工程,全市“快递进村”通达率95.67%。

协调要求“身”“心”系统平衡,既要物质丰裕,也要精神丰富。

我市把加强物质文明与精神文明建设作为一项核心内容,把弘扬和践行社会主义核心价值观作为精神文明建设的灵魂工程来抓,完善基础设施,美化城乡环境,保障和改善民生,不断提升公共服务水平,持续推进文明城市创建,市民文明素质和城市文明程度不断提高,文明之花在淮北大地灼灼绽放。

我市用活用好丰富的红色文化资源,进行爱国主义教育,加强未成年人思想道德建设。积极培育文明道德风尚,继续开展 “中国好人”系列评选活动,在全社会形成德者有得、崇德向善的价值导向。持续推进文明城市创建,狠抓文明单位创建,突出抓好文明村镇创建,以强有力的乡风文明建设,为乡村振兴注入精神动力。

一种信念,可以穿越时空,凝聚成磅礴的力量;一种梦想,可以改变历史,引领我们奔向美好的未来。站在更高的起点上,淮北将更加注重协调发展,继续脚踏实地谱写更美篇章。

绿色:一种形与神的美丽重塑

初秋的绿金湖波光粼粼,宛若翡翠。绿树青草之间,清新空气令人心情舒畅。清水潺潺,候鸟翩翩,市民在此携家带口徒步享受这份惬意与自在,而这一切美好都来自我市优越的生态环境。

近年来,我市面对煤炭资源枯竭、生态环境恶化的现实遭遇,深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚定不移走好生态优先绿色发展之路,因地制宜搞好采煤沉陷区国土空间生态修复,奋力打造资源枯竭地区经济转型发展样板区,城市环境魅力日益彰显,发展潜力加速释放,城乡居民享受到了绿色发展带来的“生态红利”。

我市境内石质山岩石裸露面积达60%,是公认的非宜林荒山。为了让荒山秃岭绿起来,全市上下众志成城,团结一心,探索出一条发展现代林业,实现生态效益、经济效益、社会效益相协调、相同步的新路子。

近年来,市委、市政府先后印发多个关于创建全国绿化模范城市的意见及实施方案,成立创建工作领导小组。同步编制完成生态城市建设总体规划、城市绿线规划等多个子规划,有计划地改善城乡生态环境质量。大力弘扬“栽活一棵、不愁一坡”的顽强拼搏精神,采取“三对一”技术服务模式,让全市石质山全部披上了绿装,相山被确立为国家级森林公园。林业技术人员探索出的“七步造林法”,被确定为省地方标准,中央电视台记者专程来淮北市拍摄《石质山造林的功夫秘笈》专题片并向全国推广。

我市先后出台多项规范性文件,把义务植树与古树名木保护、重点工程实施和部门绿化结合。建立义务植树登记卡制度,成立义务植树志愿者服务队,开展认建认养活动。2016年3月,淮北市荣获“全国绿化模范城市”称号。2019年11月16日,淮北市获评国家森林城市。

如今的淮北,绿树成荫、城园相融,一座拥有绿色天然氧吧的城市跃然眼前。

水是城市之魂。近年来,我市在推进荒山绿化的同时,注重还水于自然,积极推进沉陷区水资源利用与生态修复,实施河湖联通工程,加快黑臭水体治理,建设城市水生态屏障,形成湖河相通、山水相依、人水和谐的城市环境。

我市大力推进采煤沉陷区改造工作,先后实施南湖、绿金湖、碳谷湖等治理工程,在城市中心形成面积达50平方公里的国家城市湿地公园。统筹实施的南湖、绿金湖、碳谷湖治理,推进河湖联通工程,荣获第十届中华环境奖优秀奖。

针对人均水资源占有量不足的现状,我市大力实施淮水北调及市级配水工程,引淮河水、解淮北“渴”。并在蓄水、连水上,加快浍河航道清淤整治和南坪船闸港口建设,以实现淮北通江达海的梦想。

与此同时,我市持续加大水污染防治力度,出台黑臭水体整治实施方案,采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施,统筹推进城乡水环境治理,提升城市河道、湖泊水环境质量。大力实施城区雨污分流改造工程,对黑臭水体河沟进行了综合整治,促使城区水体化污为清、减黑增绿,城市规划区内的河道及沿岸环境质量和面貌持续改善。

随着城市的发展,不少市民越来越感到“氧荒”。见缝插针的城市绿地,便成为改善居民生活环境、提升城市品牌形象的重要砝码。近几年来,我市先后建设凤凰公园、迎宾游园等公园绿地20余个,建成节点游园60余个。

移步皆是景,远眺满目春。我市在建设公园绿地的同时,坚持绿随路走,做到了“路建到哪里、绿化就延伸到哪里”。先后实施长山路南延绿化和孟山南路(北段)、S235森林长廊等10余项道路绿化工程,形成了“路在景中延、车在绿中行”的道路绿化景观。

为改善空气质量,2014年我市在全省率先成立环境保护委员会,出台《大气污染防治实施细则》及考核办法,创新推进治超、治污、治安、治税“四治”联动行动,秸秆禁烧与综合利用取得明显成效,并全面部署农村环境治理“三大革命”,加快推进农村垃圾、污水、厕所专项整治,努力打造天蓝、地绿、水净宜居环境。

开放:一条稳与进的奋斗路径

淮北地理位置优越,地处苏鲁豫皖四省交界,如何构筑四省交汇区改革开放新高地,淮北给出答案:“坚持思想发动、改革促动、创新驱动、开放联动,为更高质量转型发展提供不竭动力。”

坚持跳出淮北看淮北,自觉在深学细悟党的创新理念中找指针,在全国全省发展大局中找定位,在与沪苏浙先进地区对标发展中找目标,敢于跟强者比、向先进学,全方位比学赶超。开展解放思想大讨论,持续选派优秀年轻干部赴沪苏浙地区挂职锻炼、跟班学习,打通思想上的“中梗阻”、观念上的“无形墙”、行动上的“恐高症”、工作上的“慢性病”,努力闯出一条以思想解放引领跨越赶超的新路子。

淮北与徐州地缘相近、人缘相亲、文缘相通、业缘相融,特别是淮北市杜集区段园镇,距离徐州云龙湖景区仅6公里,距离徐州地铁1号线路窝站仅4公里,是对接徐州发展的“桥头堡”。我市紧抓长三角一体化发展战略机遇,在深度融入中激活了发展的“一池春水”。

2021年12月,国家发展改革委印发《沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市实施方案》,确定徐州结对合作帮扶淮北,就此两座城市联结得更加紧密,来往更加频繁,合作更加深入,区域协同发展按下了“快进键”、跑出了“加速度”。

今年3月1日,S101徐淮快速通道建设工程南段正式通车;同一天,经淮北徐州两市会商,政务服务“跨省通办”在淮海经济区跨省通办专区率先开通上线;4月16日上午,总投资约50亿元的江苏金彭集团新能源动力电池包项目落户杜集区。

海铁联运助力淮北打造“外联内畅”铁路货运 大通道。

近年来,我市持续深化对外开放,内外联动、双向互济的对外开放新格局让城市活力迸发。

2017年底,随着萧淮客车联络线正式建成运营,淮北市融入京沪“四小时经济圈”,与全国主要中心城市的时空距离大为缩短,全市人民出行更加便捷,客商来淮投资考察更加便捷,对外开放迎来重大机遇。

他山之石,可以攻玉。在积极融入长三角一体化发展过程中,淮北市主动建立与长三角部分城市的常态化干部挂职锻炼机制,在全市范围内选派优秀干部陆续到上海市、浙江省湖州市等地挂职学习锻炼,促进他们在招商引资上积极作为、在学习锻炼中全面融入,以更加开放的姿态,携手奔未来。

深化重点领域改革,持续创优营商环境,推进“放管服”“一网一门一次”改革迭代升级。高标准建设企业服务中心,整合涉企服务资源,创新服务企业品牌项目,实施审批流程再造,打造“全方位”“一站式”企业服务综合体。常态化举办企业家沙龙等亲商活动,落实服务承诺制和“企业吹哨、部门报到”机制,健全顶格倾听、顶格协调、顶格推进等制度,让企业家在淮创业如鱼得水、如沐春风。做强做优民营经济,坚持招大引强、扶优扶强,完善促进中小微企业和个体工商户发展的政策体系。引导民营企业深化改革,建立现代企业制度,支持民营企业对接多层次资本市场,加快上市挂牌。弘扬新时代企业家精神,打造和培养一支精通现代企业管理、具有创新精神和创业能力的优秀企业家队伍。

加快创新平台建设,高标准建成投用市科创中心,对接合肥综合性国家科学中心,积极参与长三角科技创新联合攻关计划,加强与上海交大等大院大所合作,支持陶铝新材料研究院、中科(淮北)产业技术研究院做优做强,加大力度引进和培育一批新型研发机构。培育引进一批科研团队和科技领军人才,完善“政产学研用金”创新体系,加速科技成果转化,打通应用研发到产业化发展快车道。构建良好创新生态,坚持激励创新、宽容失败、尽职免责,健全科技成果、科研人才评价机制。

积极融入“一带一路”高质量发展,持续深化与中部地区、淮河生态经济带、淮海经济区等协同互动,加快构建更高水平开放新体制。加速推进淮-宿-蚌和淮-阜城际铁路、徐-淮-阜高速公路、淮徐和萧徐快速通道、浍河航道整治等重大交通工程建设。谋划实施城市轻轨、通用机场、淮北至商丘(永城北)城际铁路、淮北至观音机场高速公路等重大交通项目,提升对外通达水平,打造连接南北、贯通东西的区域性综合交通体系。依托青龙山铁路“无水港”开通更多海铁联运班列,依托淮北海关谋划建设综合保税物流中心,高标准打造安徽自贸区淮北联动创新区。大力发展会展经济,高起点谋划建设国际会展中心,办好铝产业发展论坛等一批专业化高端论坛。

共享:一份实与暖的民生情怀

临近晌午,红烧肉、油焖茄子、冬瓜粉丝等色香味俱全的菜肴陆续出锅,盛满摆放在一个个分格餐盘里。在杜集区高岳社区老年食堂,四菜一汤的套餐只要8元钱。为了让老年人吃好、吃得健康,食堂还根据他们的口味定制饭菜,既少油少盐、清淡爽口,又营养均衡、荤素搭配,让老年人在家门口吃出“幸福味道”。

老年助餐服务,是十项暖民心行动的其中一项。今年,我市计划建成老年食堂(老年助餐点)231个,其中城市164个、农村67个,实现城市社区老年助餐服务全覆盖。

暖民心行动涉及行业多、范围广、社会关注度高,如何把这项工作办实办好、办得让群众满意,是对党委、政府是否牢记为民宗旨的一次集中检验。我市把贯彻落实暖民心行动的落脚点放在“民”上,坚持以人民为中心、坚守为民情怀,聚焦群众关心关注的就业、教育、健康、养老、托幼等问题,持续优化暖民心行动方案。一方面问计于民找短板,由牵头部门认真梳理政务服务便民热线群众反映的问题,把群众呼声充分吸收到行动方案之中;另一方面顺应民意解难题,从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手,积极回应群众诉求。

针对菜市场“脏乱差”等问题,对城区菜市、乡镇菜市、骑路菜市等进行分类改造提升,引进专业管理公司进行管理和运营,不断提升菜市场管理标准化、规范化水平;针对婴幼儿“托育难”、公办园“入园难”、家长按时“接娃难”等问题,从稳步增加公办幼儿园学位、做好幼儿园的延时服务工作、满足群众的普惠托育服务需求三个方面提出10项具体措施;针对社区内小微企业招工难、招工渠道不畅等问题,打造社区“三公里”智慧就业新模式,全力促进社区内因照顾家庭等原因难以外出就业的劳动者就近就地实现就业;针对在哪里健身、如何科学健身、怎么激励健身等问题,依托城市后花园——相山公园、中心湖带411公里环湖步道等资源,加快构建“15分钟健身圈”;针对老年学校“一位难求”、学习不便等问题,依托淮北工矿社区活动中心、开放式党校等资源,加快建设老年大学和老年学校,满足老年人多样化、便捷化、个性化学习需求;针对看牙“贵、难、烦”等问题,从加强口腔预防保健、加大医保支付力度、优化群众就医流程等6个方面提出18项具体举措……

我市推进“15分钟健身圈”,让市民乐在城中。

一件件为民生“加码”、为幸福“加速”的务实举措,让百姓看到了市委市政府服务群众、关心民生的决心和行动。

民生连着民心,民生彰显民意,民生凝聚人心。全市各级各部门坚决落实共享发展理念,把实施暖民心行动作为补齐民生短板的重要工作举措,全力解决群众最紧要的大事、最关切的小事、最普惠的实事和最期待的好事,让百姓生活更有盼头、更有甜头。

2021年,我市计划改造老旧小区共计77个,涉及户数26044户。截至当年年底,77个老旧小区改造项目已全部完成。一个个曾经让居民颇有怨言的老旧小区,在改造提升中“青春”再现。

随着老龄化程度不断加深,老旧小区加装电梯成为民生“痛点”。2021年4月,相山北路5号楼1栋1单元率先启动了电梯加装,于当年10月完成验收并投入使用,总花费将近50万元。当前,我市有多栋既有住宅正在加装电梯中。

据市民生办数据,“十三五”期间,我市累计投入民生工程资金206亿元,是“十二五”期间121.5亿元投入的1.7倍。2021年,筹集民生工程资金48.2亿元。市财政年初预算预留2000万元,作为新增和提标项目配套资金。随着淮北高质量转型发展步伐加快,民生发展正全面提质增效。

值得一提的是,面对房地产领域历史遗留问题,我市运用法治思维和法治方式,着力化解房地产领域矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。坚持以创新为引领,探索出房企破产和解的“淮北模式”,形成了可复制可推广可借鉴的经验。这一做法还被写进了《最高人民法院工作报告》,向全国推广。

记者 杨大庆